現実と理想の狭間で揺らぐ人間をどう見つめるか。ぎりぎりまで目をそらさない著者のまなざしの深さが魅力的な本だった。

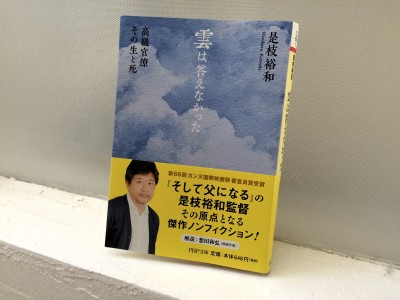

著者は「誰も知らない」「そして父になる」「海街diary」などで知られる映画監督・是枝裕和。彼が初のテレビドキュメンタリー作品として取材した環境庁(当時)官僚・山内豊徳の生涯を書籍化した本。巻末には文庫化にあたってのあとがきも収録している。

泥沼化した水俣病患者救済問題の中で、自ら命を絶った環境庁企画調整局長・山内豊徳。彼の生涯を振り返る中で印象的なのは、山内氏が命を絶ってしまうときの環境庁長官が、環境問題に前向きに見えることだった。

本業より財テク(死語)に夢中だったダメ長官もいた中、山内がそんな人物に苦悩した形跡はなく、むしろ、水俣病解決に行動しようとした環境庁長官を相手に山内氏は苦悩するのである。

山内氏にとって理想を具現化したような環境庁長官に対し、実際には他の省庁と意向を調整する「現実的」な対応を取らざるを得なかった山内氏の苦悩はいかばかりか。

なので、問題解決のため裏方として走り回る山内氏ら官僚の苦悩を全く考えないこの長官は、単なるええかっこしい、スタンドプレーに見え、非常に鼻につく。どうやったら自分の理想が実現するかもっと考えんかい、と毒づきたくなった。

ドイツの政治学者マックス・ウェーバーの「政治とは、情熱と判断力の二つを駆使しながら、堅い板に力をこめてじわっじわっと穴をくり貫いていく作業である」という言葉を思い出す。政治は穴をあけてナンボなのだから。

ところが著者は、本文と文庫本のためのあとがきでは視点が大きく変わっている。

本文では、このような問題で折衷案を探る行政官僚を「金と政治力をバックに圧力をかけてくる側に常に有利にならないだろうか」「行政そのものの主体性は存在しない」と批判的だった。しかし文庫版のためのあとがきでは山内氏について官僚として加害者側であったろうし、時代の被害者でもあったろうとして、こう書いている。

「今という時代にこの日本で生きてくということは否応なくこの二重性を背負わざるを得ないということを意味している」

「この、二重性を生きているという自覚こそが、そしてそこに開き直るのではなく、そこから出発する覚悟が私たちに求められているのだろうと、今僕は思っている」

「その辛い自己認識から目をそらすことなく、私たちはその二重性と向き合う態度を身につけなければならない。その生を、私たちはある覚悟を持って生きなければならない。それが、山内さんの人生から唯一アンチテーゼとして発見した答えである」(「文庫版のためのあとがき」より)

この変化を興味深く感じた。本文を変えていない以上、自ら命を絶つまで追いつめられた山内氏への親近感、社会への怒りは今もあるはずだ。いっぽうで理想と現実に折り合いをつけられなかった山内氏への複雑な思いも生じてきたのかもしれない。

…と、文庫版のためのあとがきまで読むと大変に奥深くなるのだが、最後の最後、ノンフィクション映画監督想田和弘による解説が台無しにしている感は否めない。本文執筆時から文庫版あとがきに至る著者の思考の深まりに比べ、解説者が単純な善悪論にとどまり、著者に追いつこうとしていないのは残念。

先述の文庫本のためのあとがきで

「当事者意識の無いそのもの言いが本当にメディアの果たすべき役割なのだろうか?」

「伝える側が自らの価値観を検証することなく押しつけようとする態度からは、受け手との間での健全なコミュニケーションは育っていかない。たとえその人が伝えようと思っているのが平和や民主主義であったとしても、そこに自らを反映した形での揺らぎが存在しなければ、そんなものは信仰にすぎない。そこから生み出されるのはプロパガンダとしての映像であり、そのやりとりからは決して発見は生まれない」

と手厳しく書いているのに。

カンヌ映画祭審査員賞を獲得した是枝監督作「そして父になる」は、福山雅治演じるエリート建築家が、我が子が取り違えられていた事件を通じて親子のあり方を考え直す話だった。

今思い出すとこの映画、主人公を嫌みなエリートとして登場させながら、改心する場面では悪が善に変わるような糾弾調ではなく、優しく描いていた。登場人物を包容するような描きかただった。

この本はドキュメンタリーなのだが、監督のキャラクター造形の基本ー監督が人間をどう見ているかーがよく分かる本だった。揺らぐ人を揺らいだまま受け止めるには、受け止める側が判断を留保し続ける強さが必要なのでしょう。何かを糾弾するのとはまた違う強さが。